|

Издания городской центральной библиотеки им. Г. Н. Айги

Литературная провинция. Шумерлинский край : Биобиблиографический сборник / Городская центральная библиотека им. Г. Н. Айги; сост. М. Н. Бадина. - Шумерля, 2014. - 122 с. Биобиблиографический сборник «Литературная провинция» подготовлен информационно – библиографическим отделом городской центральной библиотеки им. Г. Айги для более близкого знакомства читателей с творчеством писателей, поэтов, краеведов Шумерлинского края. О современных поэтах нашей малой родины известно не очень много, хотя они живут среди нас. Казалось бы, обычные люди.… Но в суете постоянных забот они не перестают удивляться красоте родной земли, видеть то, что для многих из нас стало привычным и незаметным. Они учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли о том, что таланты рождаются, живут и создают гениальные произведения не только в столицах, но и в самых отдалённых уголках нашей страны. В 2016 году Шумерля отметила 100 летний юбилей. Для каждого человека интересно всё, что связано с историей родного края. У каждого города есть свои хранители. Как правило, это местные историки, краеведы, влюбленные в свой город, знающие о нем почти всё, и пытающиеся внести свой вклад в изучение его истории и культуры, ведь в жизни даже такого небольшого городка, как наш, всегда есть место открытию. В этом издании любознательный читатель найдет много интересного и о краеведах Шумерлинского края. Материал в пособии размещён по алфавиту. О каждой персоне дана биографическая справка, список статей о жизни и творчестве, содержится библиография их публикаций.

Биобиблиографический сборник «Литературная провинция»

предназначен для широкой читательской аудитории, интересующейся

литературой, культурой, историей Шумерли, он будет полезен

учителям, библиотекарям, студентам, учащимся школ и колледжей.

Шумерля поэтической строкой: поэтический сборник / сост.: Л. Р. Кочеткова, М. Н. Бадина; Городская центральная библиотека им. Г. Н. Айги. – Шумерля, 2016. – 124 с.: ил. Городу Шумерля в 2016 году исполнилось 100 лет. Один век – небольшое время для истории. Но для шумерлинцев это годы созидательного и творческого труда на благо Родины, родного края, родного города. Городская центральная библиотека им. Г. Айги подготовила ещё один подарок любимому городу – книгу «Шумерля поэтической строкой» (составители М. Бадина, Л. Кочеткова). Это сборник стихотворений, написанных шумерлинскими литераторами в разные годы. Природа нашего края вдохновляет уже не одно поколение творческих людей на создание стихов, песен, картин о нашем городе. Поэтический сборник иллюстрирован картинами шумерлинских художиков по шумерлинским мотивам. Под одной обложкой объединены 29 литераторов и 15 художников. Книга издана при поддержке предпринимателей города и читателей городской центральной библиотеки им. Г. Айги. Через своё творчество несут нам своё чувство любви к родине, к родному городу шумерлинские поэты, стихи которых представлены в этом сборнике. Светлое, высокое чувство любви объединяет поэтов с художниками Шумерли. Иллюстрации их картин вызывают ответные чувства у соотечественников.

Биографии литераторов города Шумерли

Андреева Людмила Николаевна родилась в 1965 году в семье служащих. Образование незаконченное высшее. Публикуется с 1982 года в районной и республиканской печати. Стихи неоднократно звучали на Всесоюзном, Всероссийском и Республиканском радио. Готовила материалы для журнала «Поле надежды» (г. Чебоксары) и «Луч Фомальгаута» (г. Москва/Рязань) издаваемого АНО «Центр социокультурной анимации "Одухотворение"» и инициативными людьми с ограниченными возможностями. На стихи было написано несколько песен. Всего с 1994 года вышло в свет три совместных стихотворных сборника и пять авторских книг. В 2007 – 2008 годах стала лауреатом республиканского конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» в номинации «Самая читаемая книга на русском языке» за книги «Счастье женское» и «Слабинушка». Так же в 2007 г. стала лауреатом республиканской премии «Преодоление». В начале 2012 года стала членом Союза писателей Чувашской Республики и Международного сообщества писательских союзов России. В 2012 году победитель конкурса города Шумерля «Общественное признание-2012», в номинации «Наперекор судьбе» (критерии: жители городского округа с ограниченными возможностями здоровья, которые, вопреки жизненным трудностям, смогли не просто выстоять, но и проявить себя и добиться высоких результатов в различных сферах деятельности). Неоднократно была номинантом международной премии "Филантроп".

Атрашкин Геннадий Александрович родился 09.08.1960 года в д. Питушкино Шумерлинского района Чувашской АССР. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Работал зав. отделом сельского хозяйства Шумерлинской районной газеты «Вперед», корреспондентом редакции информационных программ Чебоксарской студии телевидения, в 1990 – 1995 – редактором газеты «Чувашпотребсоюз». Автор повестей «Жизнь в чужих руках», «Где же ты теперь?», «Не люби чужую жену», «Шабашники», сотен рассказов, очерков и статей, книг «Крепкие корни», «Первые шаги», «75 лет заводу - труженику», «Годы и люди Красночетайского района».

|

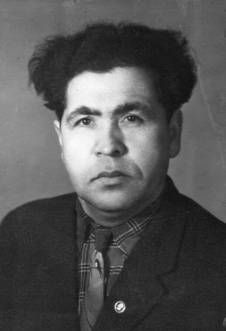

Афанасьев Егор Афанасьевич – член Союза писателей СССР.

Родился 6 октября 1922 года в небольшой чувашской деревушке Хорн - Зори Аликовского района в семье крестьянина – середняка. В автобиографии Егор Афанасьевич писал:

« Первой книгой, прочитанной не то до школы, не то будучи школьником, была книга «О Жилине и Костылине», которая под этим названием ходила в деревне из рук в руки. В хорошем переводе на чувашский язык, но уже без обложки, она читалась с захватывающим интересом. В школе я сделал «открытие», что книги пишутся обыкновенными людьми, что стихи и рассказы можно даже сочинять самому. Когда я был в 5 классе, в общешкольной стенгазете появилось мое первое стихотворение об осеннем листе, а в шестом уже под впечатлением поэмы С. Эльгера «Под гнетом» мы с моим старшим другом писали поэму, посвященную прошлому нашей деревни. В годы учебы в Ядринском педагогическом училище моим шефом был поэт Александр Егорович Алга, ныне народный поэт Чувашии, который следил за нашим творческим ростом и направлял его через литературный кружок. Работая учителем в начальных классах, постоянно испытывал затруднения из-за отсутствия стихотворений для детей на чувашском языке для заучивания наизусть. Тогда я сам стал писать их и задавать детям на дом. Дети рассказывали их на уроках, декламировали со сцены. Как – то на одном из уроков присутствовал председатель Министерства просвещения Чув.АССР. Во время перерыва он обращается ко мне с вопросом, чьи это стихи рассказывали дети. Узнав, что автором являюсь я, он попросил показать ему все написанное мною для детей. В это время в Республике проходил конкурс на лучшую книгу для детей, куда и порекомендовал представить их мой старший товарищ. На конкурсе мои стихи получили поощрительную премию, а затем были выпущены отдельной книгой под названием «Стихи и сказки». Это определили мой дальнейший творческий путь. Критика отозвалась о книжке исключительно тепло и благосклонно меня посвятить свое творчество детям». Он выпустил десять книжек для детей. Стихи его стали хрестоматийными, а его маленький герой Кенти – любимым героем юных читателей.

Егор Афанасьев писал и для взрослых. Его поэмы «Судьба друга», «Яблоко Ильича», лирические стихи, опубликованные в журнале «Ялав», получили признание читателей. Поэт с успехом выступал в жанре юмора и сатиры. Его юмористические рассказы публиковались в сатирическом журнале «Капкан». Он успешно работал и в области детской драматургии. На страницах газеты «Пионер сасси» и альманахе «Любимая книга» печатались его пьесы для школьной сцены: «Портрет», «Колючие цветы», «Церус» и др.

Егор Афанасьев писал пьесы и для взрослых. Его пьесы ставились в Чувашском академическом театре им. К.В. Иванова. Работал в редакции журнала «Ялав», в газете «Социалистический труд». Был главным редактором газеты «Вперед». Работал корреспондентом газеты «Ленинское знамя» г. Мариинского – Посада. Чувашским книжным издательством издано немало его книг, выходили его сочинения и в Москве.

Умер 26.07.1980 года.

Будников Александр Михайлович.

Будников Александр Михайлович.

Александр Михайлович родился в с. Медяна Пильненского района Нижегородской обл. 8 ноября 1947 года. 1957-1958 годы провел в поселке Тимошбор на Печере. С 1959 г. живет в г. Шумерле. Учился в Чебоксарском художественном училище, окончил художественно-графический факультет Чувашского педагогического института. Член Союза писателей России и Союза художников России. Состоит в Шумерлинском Обществе художников. Литературную деятельность начинал как поэт, посещал литобъединение «Сура», которое вел шумерлинский прозаик Михаил Демидов. В становлении творческой судьбы А.Будникова принимали участие Раиса Сарби, Аристарх Дмитриев, Валентина Ильина, Зоя Романова, Атнер Хузангай, Борис Чиндыков, Валентин Шишкин, Павел Егоров, Хведер Агивер, Ирина Митта, Маргарита Кирилова, Виктор Комаров, Вячеслав Шугаев, Марина Палей. После нескольких публикаций прозы и интервью на центральном телевидении в 1988 году А. Будникову предложили свои услуги два московских издательства, но вскоре вернули рукописи книг: в стране бушевала «перестройка» и издательства «изменили взгляды». В прозе от подражания кому-либо весьма далек, но, все же, следует классическим образцам 19 века. К модерну отнюдь не склонен и в Москве печатается с большим трудом. В 1987 г. сочинил драму «Место на земле», но издать или поставить ее не смог. В 2001 г. опубликовал малым тиражем научный труд «Дополнение к небесной механике». Основная профессия – художник; четверть века преподавал в художественной школе. Отношение критиков к его глубоко русской прозе – «критика умолчанием». Дифирамб ему лишь однажды спела знаменитая критикесса Алла Марченко, подробно разобрав в обзорной статье его рассказ «Мамонт».

Будникова

Эльвира Петровна

Будникова

Эльвира Петровна

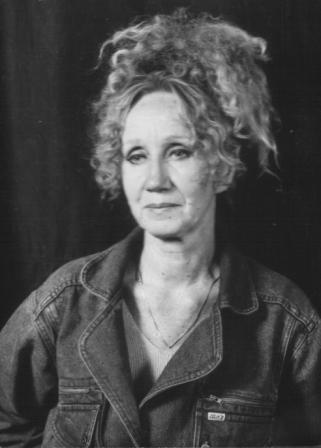

Эльвира Петровна Будникова родилась в Германии в 1947 году в семье офицера. С середины пятидесятых годов живет в Шумерле. В 1967 году окончила Канашское медучилище, в 1977 - агрофак Чувашского сельхозинститута, однако же всегда работала медсестрой и работает по сей день в районной больнице. Состояла в литобъединении «Сура», возглавляемым Михаилом Демидовым, и в Ассоциации русских писателей Чувашии, созданной Валентином Шишкиным. Стихи публиковались в газете «Вперёд», и в республиканском литературно – художественном альманахе «Дружба». Несколько стихотворений было отобрано Мариной Палей для московского сборника любовной лирики, но судьба этого издания неизвестна.

Демидов

Михаил Михайлович

Демидов

Михаил Михайлович

Демидов Михаил Михайлович родился 2 сентября 1940 года в д. Дурасовке – ныне с. Октябрьское – Порецкого района Чувашии. По национальности – русский. Его родители – мать Анна Ивановна (в девичестве Гунина) и отец Михаил Федорович – были трудолюбивыми крестьянами-середняками, в годы коллективизации одними из первых вступили в колхоз.

В семье Миня (так в деревне звали всех Михаилов) был последним, девятым ребенком. Из девяти детей Демидовых в трудные двадцатые-тридцатые-сороковые годы выжили пятеро: старший сын Николай, дочери Александра, Зинаида, Евдокия и младший Михаил. Со временем старшие дети один за другим покинули родительский дом, умер отец, и Миша Демидов в тринадцатилетнем возрасте остался вдвоем с пожилой матерью. Анна Ивановна, имея за плечами всего год обучения в церковно-приходской школе, делала все, чтобы ее «поскребыш» Миня получил среднее образование, и, несмотря на иногда возникающие протесты сына, она добилась своего: Миша закончил Дурасовскую семилетку, а затем – Анастасовскую среднюю школу. Обучаясь в школах, он в летние каникулы работал в колхозе, в основном на лошадях, во время заготовки кормов и уборки урожая.

Из школьных предметов будущий журналист и писатель предпочитал заниматься физикой, химией, биологией, астрономией, анатомией, стереометрией и черчением. Но всех больше любил литературу. Читал запоем, даже те книги, в которых многого не понимал. Был, чуть ли не постоянным членом редколлегий школьных стенных газет, увлекался художественной самодеятельностью. Через полгода после окончания десятилетки Михаил был приглашен на должность заведующего Дурасовским клубом (ранее он назывался избой-читальней). Эта разносторонняя, объемная, но порой не видимая никем работа требовала, в первую очередь, умения общаться с людьми, убеждать и увлекать их. Молодой культработник с помощью сельской интеллигенции, в основном учителей Дурасовской семилетней школы, проводил в клубе различные массовые мероприятия, организовывал концерты художественной самодеятельности, ставил любительские спектакли. Спустя два года Михаил поступает в Мордовскую культпросветшколу на театральное отделение. После учебы в ней берет свободный диплом и, мечтая поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии на режиссерский факультет, уезжает на комсомольскую стройку в г. Воскресенск Московской области. Там работает не на стройке, а по направлению комитета комсомола аппаратчиком в цехе по выработке соли «мажеф» Подмосковного горно-химического комбината. Пишет сценарий короткометражного фильма на творческий конкурс во ВГИК. Конкурс выдерживает, но в тридцать человек, принимаемых на режиссерский факультет из всех союзных республик, Михаил не попал. Ему был предложен сценарный факультет, но он от него отказался, о чем впоследствии сожалел.

Выбирает местом жительства г. Шумерлю. Выбор был не случайным. С этим городом он уже был знаком, в нем жил его старший брат, которого Михаил Михайлович нередко навещал. А, учась в Мордовской культпросветшколе, в летние каникулы приезжал грузить на Суре дубняк для химзавода. Ко времени женитьбы в Шумерлю переехали жить и родители жены, молодой семье было, где на время поселиться.

Первые полтора года он работал сначала в РДК, затем в клубе «Октябрь» завода спецавтомобилей. Ставил спектакли с любителями театрального искусства, сам участвовал в некоторых из них, выступал с художественным чтением в концертах. Но ручка и чистый лист бумаги не давали покоя. Михаил Михайлович пишет заметки, юморески и рассказы, которые публикуются в шумерлинской газете «Вперед» и в республиканской прессе. Поэтому не случайно он был приглашен на работу в редакцию газеты «Вперед», где трудился литсотрудником, завотделом писем и рабселькоров, ответственным секретарем, заместителем редактора. После первого года работы в редакции, написав на «отлично» сочинение и сдав на «отлично» экзамен по русскому языку и литературе, Михаил Михайлович легко поступил в Казанский госуниверситет на отделение журналистики истфилфака и в 1973 году успешно завершил свою заочную учебу.

За многие годы работы в печати он, владея всеми газетными жанрами, написал не одну сотню самых разных материалов на самые разные темы, в также не одну сотню литературно обработал рабселькоровских заметок, корреспонденций и статей. Немало написано им материалов за авторов.

По его инициативе в газете появился сатирический уголок «Сурский Крокодил», острые заметки в основном писал в него сам Михаил Михайлович. Газеты с сатирическим уголком читались нарасхват. Приходящие в редакцию с жалобами шумерлинцы спрашивали, в каком кабинете работает Сурский Крокодил.

Как литератор он возродил застывшую на целое десятилетие работу городского литературного объединения «Сура», привлек к активному творчеству молодых авторов. Готовил и ежемесячно выпускал целые литературные страницы. Многие из литобъединенцев, кроме газеты «Вперед», публиковались и в других изданиях, а некоторые в последние годы стали выпускать персональные сборники. Сам Михаил Михайлович печатался в разных газетах и журналах, а к своему шестидесятилетию выпустил книгу рассказов разных лет под названием «Полонез для двоих», в которую, между прочим, вошла только часть его творчества. В 2013 году вышла в свет книга «Заметки об отчей земле».

Не забывал Михаил Михайлович и о детях. С ними – один или с литобъединенцами – он встречался в городских школах, библиотеках, ПТУ. В бывшем Дворце пионеров им был организован кружок «Юный корреспондент», где занимались члены редколлегий школьных газет. Была и практика: кружковцы поочередно выпускали стенгазету «Салют», которая каждые две недели встречала читателей в фойе Дворца пионеров.

В духе трудолюбия, честности, справедливости, уважения к людям Михаил Михайлович с супругой Верой Петровной воспитали сына Константина, ныне полковника Вооруженных Сил России, кандидата технических наук, и дочь Жанну, которая имеет дипломы педагога и юриста. В таком же духе помогает воспитывать двух внуков.

Михаил Михайлович Демидов член Союза журналистов России и Чувашии, член Ассоциации русских писателей ЧР. В настоящее время на пенсии, по возможности продолжает заниматься творчеством.

Золотов (псевд. Ют) Николай Яковлевич

[18. 07. 1898, д. Синерь Ядринского уезда (ныне Аликов. р-на) – 27. 03.

1967, г. Шумерля] – литературный критик, публицист, фольклорист, член

Союза писателей СССР (1934).

Золотов (псевд. Ют) Николай Яковлевич

[18. 07. 1898, д. Синерь Ядринского уезда (ныне Аликов. р-на) – 27. 03.

1967, г. Шумерля] – литературный критик, публицист, фольклорист, член

Союза писателей СССР (1934).

Участник Гражданской (1919) и Великой Отечественной (1944 – 1945) войн. Окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу, Коммунистический университет народов Востока (1923), аспирантуру в Институте истории материальной культуры АН СССР. В 1923 – 1925 – редактор газеты «Канаш», председатель правления Союза писателей и журналистов «Канаш». В 1925 – 1932 – научный сотрудник, затем аспирант АН СССР (Ленинград), в 1933 –1937 – на партийной работе в Бижбулякском р-не Башкир. АССР. Репрессирован в 1937, освобождён в 1943. Реабилитирован в 1956. После Великой Отечественной войны жил и работал в Шумерле, работал энтомологом на малярийной станции. Автор книги «Краткий очерк народной поэзии чуваш» (1928) и многих публицистических и литературно-критических статей. Опубликованные им в начале 1920-х гг. на страницах газеты «Канаш» статьи – «Литература ĕçĕ» (Литературное творчество, 1920), «Чăваш чĕлхин çулне уçса памалли майсем» (Пути развития чувашского литературного языка, 1920) и др. – оказали значительное влияние на формирование нового литературно-художественного сознания и ценностную характеристику наследия чувашской культуры. В критических выступлениях в 1930-х гг. отразились отдельные стороны вульгарно-социологических подходов к явлениям литературы.

Смирнов, В. А. Светильник разума. К 140 – летию Симбирской чувашской школы. – 2-е изд., доп. - М., 2011. – С. 342 - 343.

О Н. Я. Золотове, авторе ряда книг по чувашской литературе.

Николай Яковлевич Золотов: [к 110 летию со дня рождения]. – Чебоксары: «Новое время», 2008. – 172 с.

Комаров Виктор

Васильевич.

Комаров Виктор Васильевич – поэт, песенник, журналист, главный редактор газеты «Вперед». Родился 10 января 1938 г. в Смоленской области в крестьянской семье. Окончил Ленинградское ремесленное училище, исторический факультет Горьковского педагогического института, отделение журналистики Горьковской ВПШ. Профессиональной журналистской деятельностью занимается с1960 года. Работал в Ядринской и Воротынской районных газетах, а затем литературным сотрудником Шумерлинской районной газеты «Вперед», с 1985 по 1996 г. – главным редактором этой газеты. Второе призвание Виктора Васильевича – поэзия. Первая подборка его стихов опубликована в Ленинградской молодежной газете «Смена». В середине 50-х годов. На его стихи созданы песни: «Василинка», «Песня о Ядрине», «Над реченькой Сурой», «Березки – девчонки», «Гремячка – реченька» с А.Михайловым. «Шумерлиночки» А.Галкиным и др. Он автор поэтического сборника «По самой сути».Умер 17 июня 2011 г. Член ассоциации русских писателей Чувашской Республики. Член Союза журналистов России.

Член ассоциации композиторов Чувашской Республики.

.jpg) Колчин

Михаил Васильевич

Колчин

Михаил Васильевич

«Я, Колчин Михаил Васильевич,

родился 1 мая 1943 года в д. Мачкасы Порецкого района Чувашской

Республики. Был девятым ребенком среди тринадцати братьев и сестер.

Крестьянская семья: отец Колчин Василий Павлович 1908 года рождения,

участник Великой Отечественной войны, трижды ранен, умер в 1972 году.

Мать – Колчина Анастасия Григорьевна, 1908 года рождения, колхозница.

Награждена Орденом «Мать – Героиня», умерла в 1990 г. В 1950 году наша

семья переехала в г. Шумерлю.

С 1955 года я начал посещать кружок рисования под руководством

замечательного художника Ивана Прокопьевича Куприянова.

1959–1967 г.г. - учеба в Чебоксарском художественном училище.

Преподавателями были известные мастера, выпускники Академии художеств и

других художественных высших учебных заведений СССР: И. Т. Григорьев,

Е.Е. Бургулов, О. И. Филиппов, В. С. Гурин, Р. М. Ермолаева, П. Г.

Григорьев – Савушкин, В. С. Семёнов, И. Л. Козоровицкая и др. В период

учебы сотрудничал с книжным издательством. Оформил титульные листы двух

журналов «Таван Атал», несколько рисунков к повести чувашского писателя

Л. Агакова «Солдатские дети», заставки. Печатались рисунки в

сатирическом журнале «Капкан».

В 1963 – 1966 г.г. служил в рядах Советской Армии в г. Перми радистом в

войсках ПВО. В 1967 – 1968 г.г. работал учителем рисования, черчения и

ГО в средней школе №3, был классным руководителем в 5 «а» классе.

С 1968-1972 г.г. работал в бюро эстетики Шумерлинского завода

спецавтомобилей в должности старшего инженера – конструктора по

эстетике.

С 1972 по 1980 г.г. работал в городской художественно – оформительской

мастерской главным художником 1 категории при городском парке культуры и

отдыха.

С 1974 по 1979 г.г. учился на заочном отделении

художественно-графического факультета Чувашского государственного

педагогического института им. И. Я. Яковлева. Преподавали известные

художники А. Г. Григорьев, А. А. Ефейкина, П. Павлов, Ю. В. Викторов, Э.

М. Юрьев, профессор, зав. кафедрой ИЗО Н. В. Овчинников, народный

художник Чувашии Р. Ф. Федоров и др.

1980 – 2003 г.г. работал ст. инженером-конструктором по эстетике,

начальником бюро, художником конструкторского отдела ШЗСА. Автор

нескольких персональных выставок, на которых я постоянно читаю свои

стихи.

Помимо изобразительного искусства пишу стихи. Первое свое стихотворение

посвятил своей однокласснице Гале, которая стала потом моей женой.

Многие годы сотрудничал с Шумерлинским издательским Домом, печатал

стихи, статьи, пейзажные рисунки, заставки, портреты Героев Советского

Союза, наших земляков, сатирические рисунки.

В 2001 году записан на Чувашском радио, в 2004 г. – репортаж П. Андреева

с выставки в ЧГХМ с «Песней о Шумерле» и стихотворением.

Самостоятельно изучил нотную грамоту, играю на баяне и гармони,

участвовал в конкурсах. В 2006 г. В конкурсе к 90-летию г. Шумерля стал

победителем, получил диплом «Гран-при» за песню о Шумерле и стихи,

посвященные любимому городу. В сентябре 2012 г. Стал Победителем

конкурса «Общественное признание» в номинации «Я пишу, рисую о городе» с

вручением диплома и кубка.

Объездив множество исторических мест («Золотое кольцо России», «Макарьевский

монастырь», «Дивеево», многие храмы Чувашии и Нижегородчины), создал

серию работ «Утраченные духовные ценности». По приглашению настоятеля

отца Силуана более четырех лет расписывал шумерлинский храм Серафима

Саровского.

Работы мои приобретены ЧГХМ, Новочебоксарским художественным музеем,

Алатырским Художественным музеем, Народной Художественной галереей с.

Порецкое.

Находятся в частных коллекциях города Шумерли и г. Чебоксары,

Ульяновска, Н-Новгорода, Тольятти, Дмитровограда, Братска, Тамбова,

Ростова- на – Дону, Усть – Илима, Запорожья, Чернигова, Иркутска,

Красноярска, Норильска, Москве, Саранска. Две работы за рубежом: в США и

Франции. В 2004 г. был избран Председателем шумерлинского отделения

Ассоциации русских писателей Чувашской Республики.

Стихи печатались в альманахе «КИЛ», газете «Вперед», «Порецкие вести», «Алатырские

вести», «Огни Талнаха», «Православный собеседник», «Борьба» (Сеченово),

«Этюд» (ЧГХМ), «Красная Звезда» (Уральский ВО), в заводской многотиражке

«Машиностроитель», в книге «75 лет заводу - труженику». М. Колчин.

Апрель 2003 г.- вышел в свет сборник стихов «Верю, надеюсь, люблю»

Апрель 2004 – персональная выставка в ЧГХМ г.Чебоксары

Май 2004 – выставка в Новочебоксарске

Июнь 2004 – Председатель Шумерлинского отделения ассоциации русских писателей Чувашской Республики

Февраль 2005 – персональная выставка в Порецкой народной картинной галерее

Июль 2005 – выставка «70 лет Союзу Художников Чувашии, России»

Декабрь 2005 – персональная выставка в г. Алатыре.

Кочетков

Константин Федорович

Кочетков

Константин ФедоровичКонстантин Филиппович Кочетков (17.01.1933 – 21.04.2014) – член Союза журналистов СССР (с 1976 года), член Союза журналистов России. В конце 50-х годов 20-го века был заведующим нештатным отделом культуры редакции газеты «Социалистический труд». Тогда, после окончания средней школы №2 г. Шумерли, он работал слесарем-монтажником на заводе спецавтомобилей, активно занимался рационализацией производства. В 50-60-ые годы был известным в Чувашии и Шумерле шахматистом, имел первый разряд. В городских и республиканских чемпионатах занимал призовые места, удачно защищал честь Чувашской Республики на чемпионатах российского спортивного общества «Урожай». Стихи начал писать в юности. Любовь к творчеству, желание реализовать себя на журналистском поприще привели Константина Кочеткова в районную газету, где он работал с 1970 по 1997 год вначале литсотрудником, затем – заведующим отделом писем, заведующим отделом промышленности, строительства и транспорта. Был одним из плодотворных творческих участников городского литературного объединения «Сура» во всё время его существования, помогал молодым авторам делать первые шаги в литературе. Статьи, актуальные репортажи о жизни города и района, очерки о людях труда, рейдовые материалы К. Ф. Кочеткова были постоянными в районке. И он писал обо всём на отличном литературном языке, нередко стремился высказать свою точку зрения, оригинальное суждение по затронутым вопросам. Статьи и стихи К. Ф. Кочеткова публиковались в республиканских литературно-художественных альманахах «Парус» и «Дружба», в газетах «Советская Чувашия», «Молодой коммунист». Поэзия Константина Кочеткова неоднозначна и не претендует на лёгкое восприятие. В ней преобладает философское начало, порой размышления о жизни и поэзии, о себе переходят в поучение читателям, собратьям по перу. Пейзажная и любовная лирика привлекает искренностью, тонкостью и глубиной чувств. Это можно увидеть и в песне «Черёмуховые места», за которую в 1987 году в смотре-конкурсе на лучшую песню о Шумерле в честь 50-летия города К. Ф. Кочетков как автор стихов получил диплом 3-ей степени (песня на музыку Н. М. Дерякова заняла 3-е место).

Кочеткова

Лидия Романовна

Кочеткова

Лидия Романовна

Кочеткова Лидия Романовна родилась 18 декабря 1937 г. в г. Алатыре, где

окончила в 1955 г. старейшую школу №7 им. Челюскинцев. Высшее

образование получила на историко-филологическом факультете Горьковского

Государственного педагогического института им. М.Горького. С 1961 г. по

2007 г. работала учителем русского языка и литературы в средней школе №2

г. Шумерли. Отличный языковед, она привила многим ученикам любовь к

русскому языку и литературе. Труд Лидии Романовны Кочетковой оценен

правительственными наградами-званиями “Отличник народного

просвещения”(1982г.), “Заслуженный учитель Чувашской АССР”(1985 г.),

“Ветеран труда”(1989 г.), Почетной грамотой Министерства просвещения

РСФСР (1974 г.).

Первый опыт литературного творчества - рецензия на кинофильм С. А.

Герасимова “Журналист», напечатанная в газете “Вперед”. Затем - заметки,

статьи на педагогические темы, связанные с работой в школе. Рассказы

начала писать в 80-е годы XX века. Позже появились лирические стихи. В

начале этого века в газете “Вперед” напечатан ряд очерков Лидии

Романовны об известных людях города, выпускниках и учителях средней

школы №2. Руководила музеем истории в школы №2. В основе творчества Л.

Р. Кочетковой любовь к человеку, к школе, размышления о времени и о

себе.

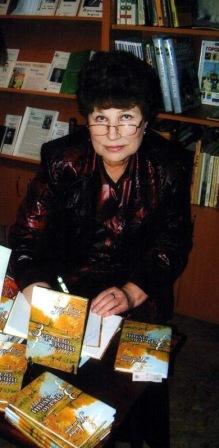

Кузнецова

Лидия Павловна

Кузнецова

Лидия Павловна

Многие ли люди пишут стихи? Конечно. Ежегодно во всем мире выходят тысячи книг поэзии – лирической, сатирической, эпической. Множество авторов, множество стихотворений, поэм, сонетов, баллад. Но не меньше, а, пожалуй, и больше, стихов остаются неизвестными читателю в тетрадях, блокнотах, дневниках. Бывает так, что об их существовании не знает никто, кроме автора.

Лидия Кузнецова почти четыре десятка лет проработала на комбинате автофургонов. Но чем бы она ни занималась, никогда не изменяла однажды разбуженному в её душе чувству. Оно называется поэзией.

«Стихи начала писать в детстве, - рассказывает она о себе. - Литературный дебют состоялся в 1968 году в газете «Вперед». Публикаций в периодических изданиях было немного. Читала стихи друзьям, коллегам, но в основном писала для себя». Выход первого поэтического сборника «Зеркало души» - для неё большое событие. В канун дня рождения Л. Кузнецовой, в феврале 2008 г., в библиотеке семейного чтения им. Г. Айги состоялась презентация её первой поэтической книги.

«Зеркало души». Первая фраза книги найдена удивительно точно и искренне. Лидия Кузнецова пишет стихи более сорока лет. Эта замечательная основа для глубинного ощущения прожитого и пережитого. В стихах отразилась частица её жизни, частица души. В них есть искренность и непосредственность. В её поэтическом мире соседствуют любовь и смерть, боль и радость, добро и зло. В нем часто слышатся шорох осенних листьев, дыханье весны.

А как может быть иначе, если Лидия Кузнецова - удивительно обаятельный, артистичный, жизнерадостный человек. Она подкупает читателей неподдельной открытостью и задушевностью своих поэтических строк. Самобытный, искренний талант Лидии Павловны Кузнецовой завоевал признание и симпатии читателей разных возрастов, интересов и даже людей, далеких от литературы. Язык её стихов доступен и понятен каждому. Интерес к её творчеству – интерес искренний. Она по праву заслужила взаимность читателей. В 2010 г. вышел новый сборник стихов «Дорогой надежды».

Левчук Наталья Артемовна (Дианова)

Артемовна Левчук родилась 31 января 1950 г. в Иркутской обл. в семье кадрового военного. В 1953 г. переехала в г. Шумерлю. Школьные годы были замечательными – очень повезло на учителей, особенно на тех, кто преподавал литературу и биологию. Писать стихи начала еще в 6 классе, они печатались в школьных газетах и альбомах. Благодаря замечательным педагогам Ястребовой Валентине Ивановне, Кочетковой Лидии Романовне – началось литературное творчество. С 1967 по 1972 г. - Наталья студентка биохимфака Бурятского Государственного Педагогического института. Любовь к природе, экспедиции по Забайкалью, изучение флоры и фауны Хамар - Дабана, время, проведённое на берегу Байкала, все это наполняло душу поэзией. Тогда было создано много стихов, написаны короткие сюжеты, которые потом объединились в рассказ «Грех». Отработав три года в забайкальском селе Михайловка приехала в родную Шумерлю. Преподавала в школе №6. Сура, старый парк, вся природа Чувашии – все вдохновляет. Встречи с одноклассниками, старые друзья – все это не дает стареть душе. И пишет она, радуясь, что ее читают: ругают, хвалят, но не остаются равнодушными.

Луканов Юрий Александрович

Родился 21 июля 1933 года в селе Дальне-Константинове Горьковской области. В июле 1955 года закончил Горьковский педагогический институт им. М. Горького, историко-филологический факультет. По распределению начал работать в школе г. Кемерово. Служил в Советской Армии до 1958 года в войсках ПВО.

В 1965 году закончил Омский институт физической культуры, спортфак.

В 1970 году перевелся в г. Шумерля, в ДЮСТ ГОРОНО. Работал завучем и тренером по легкой атлетике. С 1983 года стал преподавать физическую культуру в средней школе № 3, где работаю в настоящее время.

За годы работы подготовил и воспитал много замечательных спортсменов, которые достойно защищали честь города, были Чемпионами Чувашской Республики, призерами зональных соревнований. Многие сами стали преподавателями, тренерами в школе, ВУЗах. Многие, успешно закончив Военные училища, служат в Армии.

Стихи начал писать в студенческие годы, армейские годы, пишу сейчас, сотрудничаю с нашей газетой «Вперед». В стихах использую свой большой жизненный опыт, наблюдения и личное состояние души.

1.jpg) Рукавишников Борис Викторович

Рукавишников Борис Викторович

(13.04.1923 - 13.08.1984)

Борис Викторович Рукавишников родился в Шумерле 13 апреля 1923 года в рабочей семье. После окончания средней школы №1 в 1941 году он начал трудиться рабочим на Шумерлинском деревообделочном заводе. В марте 1942 года был призван в Армию, служил на Дальнем Востоке. Изучив японский язык, был военным переводчиком в штабе Забайкальского фронта. С сентября 1945 года до декабря 1951 года работал в органах МГБ в Иркутской и Амурской областях. Его мирная жизнь многим известна. В январе 1952 года он вернулся в Шумерлю и работал на деревообделочном заводе мастером. Был избран секретарем партийного бюро завода. Находясь в армии и работая на заводе, Борис Викторович в свободное время всегда занимался литературным творчеством. Писал в основном стихи, которые публиковал в газетах «Советская Чувашия», «Молодой коммунист», «Вперед», альманахе «Дружба». Любовь к литературе привела его на работу в редакцию газеты «Вперед». С сентября 1964 года по июнь 1983 года работал заместителем редактора, ответственным секретарем. Многие годы избирался секретарем парторганизации, депутатом горсовета. Где бы ни трудился Борис Викторович, он всегда добросовестно выполнял порученную работу, не жалел ни сил, ни времени для выпуска газеты. Борис Викторович был душевным, высокообразованным человеком, большим знатоком и ценителем художественной литературы, активным общественником, руководителем литературного объединения «Сура». Добродушие, чуткое и внимательное отношение к людям труда, товарищам по работе снискали ему всеобщее уважение. Он награжден медалями и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 13 августа 1984 года его не стало.

Борис Викторович Рукавишников был соавтором книги «Шумерля», только, к сожалению, об этом официально нигде не упоминается, хотя в городе об этом многие знали. Из воспоминаний М.М. Демидова: «Большую помощь в написании книги «Шумерля» автору А. М. Серову оказал бывший зам. редактора газеты «Вперёд» Б. В. Рукавишников. Александр Михайлович приносил ему архивные документы, а Борис Викторович их использовал в творчестве, т.е. в написании книги. Борис Викторович печатал сразу начисто на пишущей машинке. Работал над рукописью по выходным дням, в редакции, разумеется. Там мы с ним не раз встречались. Я писал рассказы, юморески, иногда срочные материалы для газеты. По словам Бориса Викторовича, книга была сокращена цензурой примерно на треть. Я говорил Борису Викторовичу, чтобы он включил себя в книгу в качестве соавтора или хотя бы написал, что это его литературная обработка. Но он, будучи человеком скромным, интеллигентным, вежливо сказал: «Нет, не надо, пусть будет один автор - первый секретарь горкома партии Серов».

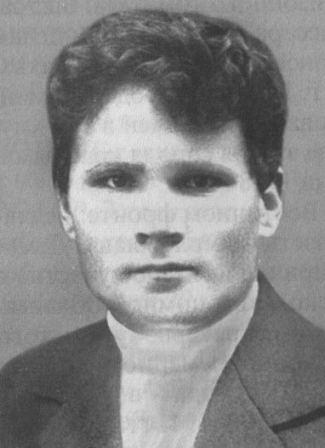

Сасакин Александр Николаевич.

Сасакин Александр Николаевич родился в Шумерле 20. 10. 1953 г. в рабочей семье. После окончания школы №1 был призван в ряды Советской Армии. Демобилизовался в мае 1974 г. Основная гражданская специальность – электросварщик. Работал в ОАО «Конструкторское бюро по ремонтным мастерским и автофургонам. Имеет двух сыновей. Образование незаконченное высшее. Учился на филологических факультетах Чебоксарского и Арзамасского педагогических институтов.

Работал литературным сотрудником в редакции шумерлинской газеты «Вперед», мастером производственного обучения по специальности «электрогазосварщик», директорм Районного Дома культуры. Состоит в Ассоциации «русских писателей» Чувашской Республики. Стихи начинал писать еще в школе. Потом, когда в ГСКБ стала выходить стенгазета «Конструктор», в ней регулярно помещались его стихи. На одном из городских смотров стенгазет они были замечены М.М.Демидовым, который руководил в то время литературным объединением «Сура» при городской газете «Вперед». Он пригласил его к совместной литературной учебе. Стихи публиковались в городской и республиканской прессе. Вышли в свет небольшие сборники стихов «Гимн огню», «Переступив порог», «Белые чернила». Ветеран труда. В настоящее время на заслуженном отдыхе.

Смирнова Евгения Васильевна.

Смирнова Евгения Васильевна.

(26. 12. 1928 – 16. 07. 2012)

Евгения Васильевна Смирнова родилась в 1928 г. в рабочем поселке Чудовского района Ленинградской обл. В годы войны, на исходе 1941 года, вместе с родителями была эвакуирована в Чувашию. Три года жила в д. Пояндайкино, закончила там семилетнюю школу. Как и некоторые ее сверстники, овладела чувашской разговорной речью, а в последствии самостоятельно научилась читать на чувашском языке, писать. После окончания Чебоксарского торгово – кооперативного техникума работала плановиком в райпотребсоюзе. Закончила Чувашский пединститут. Преподавала в школах г.Шумерли, в с. Батырево,в д.Шумерле.

Стихи начала писать, уже познав законы стихосложения и «пропитавшись поэзией». В 1967 году после тяжелейшей драмы в личной жизни на целых двадцать пять лет утратила всякую тягу и способность создавать стихотвореные строфы. Желание писать вернулось к ней только на рубеже 80-90 годов. Всего создано 570 стихотворений и четыре поэмы. Псевдоним Е. Волховская взят по названию родной реки довоенного времени.

Толстов

(Атнарский) Валериан Григорьевич

Толстов

(Атнарский) Валериан Григорьевич

(13.01.1913 – 18.11. 1997)

Родился 13 января 1913 года в д. Шорово Атнарского сельсовета Красночетайского района. В 1921 году с родителями переехал в д.Тиханкино на родину отца, который долгое время работал учителем в Атнарской церковно-приходской школе.

Первые три года учился в Тиханкинской начальной школе, а 4-й класс окончил в Хоршевашской начальной школе.

В 1930 году поступил учиться в Чебоксарский центральный чувашский педагогический техникум им. Николаева-Хури, который окончил в 1933 году, после чего ему было присвоено звание учителя начальной школы.

Трудовую деятельность В.Г. Толстов начал в мае того же года в Цивильском интернате, где проработал 6 месяцев. В октябре 1933 года Красночетайским райкомом ВЛКСМ был направлен в леспромхоз в качестве инструктора. С 2 декабря 1933 года по 4 августа 1937 года работал в школе взрослых при Шумерлинском комбинате им. С. П. Петрова. Трудился инспектором в неполной средней школе № 2 им. Куйбышева в Шумерле. В 1937-1939 годах работал учителем географии в Сергачском районе Горьковской области. 1 ноября 1939 года мобилизирован на Финский фронт, где находился до февраля 1940 года. После фронта до 1942 года учительствовал в Штанашской средней школе.

В 1943-1945 годах участвовал в ВОВ. Воевал в артиллерии. С боями дошел до Чехословакии. Во время ожесточенных боев за город Крал Холмец сержант Толстов был тяжело ранен. За проявленную храбрость командование артдивизии его наградило орденом Славы III степени. Победу встретил на территории Чехословакии, правительство которой отметило отважного чувашского парня медалями. После войны чешские школьники разыскали Валериана Григорьевича. У них завязалась переписка с чувашскими школьниками. В. Г. Толстов побывал в гостях у чешских друзей. По решению мэрии города ему было присвоено звание почетного гражданина г. Крал –Холмец.

С августа 1956 года по 25 марта 1948 года являлся директором Кумаркинской семилетней школы. С 1948 по 1951 год работал учителем географии Штанашской средней школы.

В 1951-1961 годах трудился в Ходарской средней школе, затем – в Нижнекумашкинской средней школе Шумерлинского района. С учениками занимался изучением родного края, проводил ближние и дальние путешествия и походы по родному краю. За эти годы кружковцы прошли по Суре более 300 км. Так родилась книга «Путешествия по родному краю».

В 1970 году был назначен директором Березовской восьмилетней школы Красночетайского района, где проработал до выхода на пенсию.

В.Г.Толстов награжден многими медалями, удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской АССР».

Федоров Федор

Владимирович

Федоров Федор

Владимирович

Родился 7 июня 1909 года в селе Ходары Атаевской волости Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне Шумерлинского района) в семье крестьянина – бедняка. В мае 1932 года поступил в Московскую сельскохозяйственную Академию им. К.А. Тимирязева. Во время учебы полтора года работал преподавателем – рецензентом заочного сектора Академии и литературным сотрудником студенческой многотиражки «Тимирязевка». 25 января 1934 года был арестован и необоснованно обвинен по ст. 58 п.п. 8,11 и сослан на Соловецкий архипелаг, где находился до февраля 1939 года. Во время пребывания на Соловках очень много занимался самообразованием, вел общественную работу, учился в агротехникуме, работал агрономом совхоза №1 и 4, а в последние годы заведовал лабораторией защиты растений, выполнял опытную работу под руководством академика Яната А.Л. 1 сентября 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело и прекратила его из-за отсутствия состава преступления. Участник Великой Отечественной войны. Был рядовым, командиром отделения, старшиной роты, командиром взвода. Награжден медалями и орденами Красной звезды, Отечественной войны II пени. После возвращения с фронта работал директором шумерлинской станции юных натуралистов и опытников сельского хозяйства, заведующим сельхозотделом газеты «Социалистический труд», заведующим партийно-производственным отделом по сельскому хозяйству редакции газеты «Вперед». Окончил Чувашский сельскохозяйственный институт. Им написаны и изданы десятки брошюр и книг. Особой популярностью пользуется его книга «Грибы», которая издавалась 12 раз.

Фурман

Марк Айзикович

Фурман

Марк Айзикович

Марк Айзикович Фурман родился 9 июня 1936 года в г. Кишиневе. Окончил

Горьковский медицинский институт (1964). В 1964-69 гг. работал в г.

Шумерля Чувашской АССР районным судебно-медицинским экспертом, на

станции скорой медицинской помощи. С 1968 года живет во Владимире.

Судебно-медицинский эксперт областного бюро судебно-медицинской

экспертизы. Кандидат медицинский наук (1973), заслуженный врач России

(1997).

С конца 60-х годов занимается журналистикой. Материалы М.А. Фурмана

публиковались в журналах «Огонек», «Человек и закон», «Журналист»,

газетах «Известия», «Неделя», «Совершенно секретно», «Медицинская

газета», в литературных журналах «Дружба народов», «Нева».

По сюжетам М.А. Фурмана снимался телесериал «Эксперты», телефильмы

«Охота на слонов» и «Тайна Ганиной ямы» - о расследовании гибели Царской

семьи.

Автор книг: «Записки эксперта», «Убийство под микроскопом» (переведена

на польский язык»), «Последний день стюардессы», «Если будет угодно

богам…», «Записки конвоира», «Вне игры, или Кровь и деньги большого

футбола» (в соавторстве с Б.В. Смирновым), «Концерт в криминальной

оправе».

Член Союза журналистов России (1988). Член Союза российских писателей

(1996). Лауреат Всероссийских и областных конкурсов Союза журналистов

России.

Шишкин Валентин Максимович

Шишкин Валентин Максимович

(08. 03. 1943 – 23. 05. 2006)

Валентин Максимович Шишкин родился 8марта 1943 года в г. Шумерле. Окончил среднюю школу №2. Работал слесарем, сварщиком, мастером ОТК, инженером. Высшее образование получил в Карагандинском университете, совпартшколе в Нижнем Новгороде, на отделении журналистики. Работал учителем русского языка и литературы, инструктором горкома КПСС, литсотрудником газеты “Вперед”. Около десяти лет руководил отделом в республиканской газете “Советская Чувашия”. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Много лет был председателем созданной им Ассоциации русских писателей Чувашской Республики. Основал в Шумерле отделение Ассоциации. Печатался в Сибири, Казахстане, Чувашии. Лауреат первой премии Союза журналистов СССР, премии Миннефтегазстроя СССР. За книгу “Трасса” удостоен премии Союза журналистов Чувашии им. С.Эльгера. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР и знаком “Строитель газопровода Уренгой-Ужгород”. Переводил с чувашского произведения Ю.Айдаша, Н.Теветкеля, Ю.Семендера, П.Афанасьева, В.Кервеня. Автор многих публицистических, прозаических и поэтических книг: ”Трасса”, “Чекисты Чувашии”, “”Свет звезды”, “Надежда”, “Команда”,“Блокадная пайка”, “Имя твое”, “Подстрочники души”, “Неторопливая любовь” и других. Долгие годы Валентин Максимович собирал материал по истории Шумерлинского края, трудился над составлением словаря народных говоров присурских деревень. Он автор исследовательских работ по истории Алатыря и Алатырского края. В Чебоксарах вышла книга “Об Алатыре и алатырцах” в двух частях. Вся жизнь Валентина Максимовича была посвящена литературному творчеству и научно-публицистической работе. Был он неутомимым тружеником и не бросил свои занятия даже тогда, когда болезнь пошатнула его здоровье. Преодолевая недуг, сочинял, переводил. Умер Валентин Максимович Шишкин 23 мая 2006 года.

Андреева Людмила Николаевна

Андреева Людмила Николаевна Атрашкин

Геннадий

Александрович

Атрашкин

Геннадий

Александрович